ARTICOLI

Stop and Start Control: le due facce dell’autocontrollo per raggiungere l’eccellenza

- 18 agosto 2025

- Posted by: carlotta.ferrari01

- Categoria: Articoli

Hai mai sentito parlare del famoso studio del biscotto e del puzzle, ideato per misurare l’autocontrollo? Più di 25 anni fa, Baumeister e colleghi (1998) vollero indagare come l’autocontrollo utilizzato in un compito influenzasse la capacità di esercitarlo in un altro. A metà dei partecipanti fu chiesto di resistere alla tentazione di mangiare un biscotto al cioccolato, consumando invece un ravanello, mentre all’altra metà fu permesso di mangiare il biscotto. Successivamente, entrambi i gruppi affrontarono un puzzle impossibile da risolvere. I risultati mostrarono che i partecipanti che avevano esercitato l’autocontrollo resistendo al biscotto dedicarono significativamente meno tempo e meno tentativi alla risoluzione del puzzle. Da questo esperimento nacque la teoria dell'”ego-depletion” (Baumeister et al., 1998), secondo la quale l’autocontrollo sarebbe una risorsa limitata. Una volta impiegata per affrontare un compito (ad esempio, resistere alla tentazione di un biscotto), ne rimarrebbe meno disponibile per attività successive. Nonostante alcuni studiosi abbiano messo in dubbio la validità della teoria (Lurquin et al., 2016), evidenze recenti continuano a confermarne la validità (Dang, 2018; Dang et al., 2021).

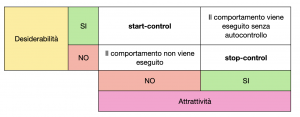

Tuttavia, lo studio di Baumeister presenta una criticità. Nonostante il termine “autocontrollo” fosse utilizzato come concetto unico e generale, ai partecipanti veniva chiesto di esercitare due forme distinte di autocontrollo: una riguardava il “resistere alle tentazioni”, l’altra consisteva nell'”agire in un compito difficile o spiacevole”. Studi successivi hanno confermato questa distinzione, definendo lo start-control come l’autocontrollo orientato a comportamenti poco attraenti a breve termine (difficili o noiosi), ma desiderabili nel lungo periodo, e lo stop-control come l’autocontrollo necessario per fermare comportamenti immediatamente attraenti, ma con conseguenze negative nel lungo periodo (De Boer et al., 2011). Benché i ricercatori sottolineino come un livello elevato in uno dei due tipi non implichi automaticamente alti livelli anche nell’altro, entrambi risultano cruciali per il raggiungimento della peak performance. Tuttavia, start- e stop-control si attivano in situazioni differenti, generalmente descritte dai livelli di desiderabilità (quanto un comportamento è benefico nel lungo termine) e attrattività (quanto è gratificante nell’immediato).Quando un comportamento è sia desiderabile che attraente, viene svolto senza richiedere autocontrollo. Ad esempio, dormire un sonno profondo e ristoratore dopo un allenamento impegnativo è un’attività positiva e piacevole che non necessita sforzo di volontà. Lo stesso vale per lo yoga o lo stretching rilassante al tramonto sul campo.

Al contrario, comportamenti privi sia di desiderabilità che di attrattività generalmente non vengono attuati. È difficile immaginare qualcuno intenzionato a mangiare un cibo che non sia né gustoso né salutare, così come non avrebbe senso che, nel contesto calcistico, un portiere si dedicasse ad allenamenti specifici per attaccanti, a meno che non trovi personale gratificazione (attrattività) o abbia un chiaro obiettivo tecnico-tattico (desiderabilità).

Quando un comportamento è desiderabile ma poco attraente, lo start-control diventa essenziale. Ad esempio, analizzare dettagliatamente gli errori tecnici dopo una partita può risultare poco piacevole per alcuni atleti, ma nel lungo periodo questo comportamento aiuta a prevenire la ripetizione degli stessi errori. Allo stesso modo, nonostante gli allenamenti ad alta intensità o i periodi di allenamento ad alto volume possano sembrare sgradevoli sul momento, i loro benefici diventeranno evidenti nel corso della stagione.

I comportamenti attraenti ma non desiderabili richiedono invece lo stop-control. Ad esempio, guardare la televisione fino a tarda notte prima di una partita o di un allenamento importante può essere gratificante sul momento, ma porterà inevitabilmente a conseguenze negative come stanchezza, scarsa concentrazione e prestazioni ridotte il giorno successivo. Analogamente, anche se potrebbe sembrare gratificante eseguire un allenamento molto intenso il giorno prima di una partita importante per scaricare lo stress o sentirsi “più pronti”, ciò può compromettere la performance in gara, causando affaticamento muscolare, tempi di reazione rallentati e minore freschezza mentale. A tal riguardo, importante notare che la valutazione di attrattività e desiderabilità è soggettiva: un comportamento piacevole per qualcuno può essere spiacevole per un altro, e viceversa.

Diverse strategie possono facilitare lo start- e stop-control:

- Implementation intention: una tecnica basata sulla formulazione di comportamenti con una struttura “se, allora”. Ad esempio, per lo start-control: “Se entro nello spogliatoio dopo l’allenamento, allora imposto 10 minuti per fare foam-rolling su quadricipiti e glutei”, oppure “Se termino la colazione il giorno della gara, allora dedico 3 minuti alla visualizzazione delle prime fasi della prestazione”. Per lo stop-control: “Se sono le 23:00, allora smetto di usare il telefono.”

- Temptation bundling: combina un’attività utile ma poco piacevole con un’attività gratificante. Ad esempio, ascoltare musica piacevole solo durante lo stretching post-allenamento, concedersi un bagno caldo solo dopo esercizi di respirazione o journaling delle emozioni post-gara, oppure ascoltare una playlist motivante durante la corsa.

- Habit stacking: consiste nell’associare un comportamento poco attraente o noioso ma vantaggioso sul lungo termine a un’abitudine già consolidata. Ad esempio, fare 5 minuti di visualizzazione subito dopo essersi lavati i denti.

- Stimulus control: tecnica che modifica l’ambiente fisico o sociale eliminando o introducendo specifici segnali che innescano automaticamente certe azioni, senza dover continuamente usare forza di volontà. Ad esempio, non acquistare cibi poco salutari in periodi cruciali della stagione riduce la probabilità di consumarli. Analogamente, tenere il foam roller ben visibile vicino al divano o al letto aumenta la probabilità di utilizzarlo regolarmente, rispetto a se fosse stato messo dentro all’armadio.

L’eccellenza non nasce da un autocontrollo monolitico, ma dall’equilibrio dinamico tra start-control e stop-control: saper avviare con costanza ciò che costruisce il futuro e bloccare con decisione ciò che lo sabota. Riconoscere in quale quadrante ricade ogni comportamento, e applicare strumenti come piani se-allora, temptation bundling, habit stacking e stimulus control, trasforma la volontà in abitudini automatiche. In questo modo atleti e coach liberano risorse mentali e autocontrollo preziose, investendole dove contano di più: nell’allenamento, nella competizione e, in definitiva, nel raggiungimento della massima prestazione.

A cura del Dott. Diego Di Russo

Alessandro Bargnani CEO

Referenze

- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1252–1265. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.5.1252

- Dang, J. (2018). An updated meta-analysis of the ego depletion effect. Psychological Research, 82(4), 645–651. https://doi.org/10.1007/s00426-017-0862-x

- Dang, J., Barker, P., Baumert, A., Bentvelzen, M., Berkman, E., Buchholz, N., Buczny, J., Chen, Z., De Cristofaro, V., de Vries, L., Dewitte, S., Giacomantonio, M., Gong, R., Homan, M., Imhoff, R., Ismail, I., Jia, L., Kubiak, T., Lange, F., … Zinkernagel, A. (2021). A Multilab Replication of the Ego Depletion Effect. Social Psychological and Personality Science, 12(1), 14–24. https://doi.org/10.1177/1948550619887702

- De Boer, B., Van Hooft, E. A. J., & Bakker, A. B. (2011). Stop and start control: A distinction within self-control. European Journal of Personality, 25(5), 349–362. https://doi.org/10.1002/per.796

Lurquin, J. H., Michaelson, L. E., Barker, J. E., Gustavson, D. E., Bastian, C. C. von, Carruth, N. P., & Miyake, A. (2016). No Evidence of the Ego-Depletion Effect across Task Characteristics and Individual Differences: A Pre-Registered Study. PLOS ONE, 11(2), e0147770. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147770

Bibliografia

Biasi, V., & Bonaiuto, M. (2010). L’effetto Pigmalione nello sport giovanile: aspettative, motivazione e prestazione. Psicologia dello Sport, 10(2), 45–58.

Solari, M. (2019). Aspettative e autoefficacia nello sport: il ruolo dell’allenatore. Giornale Italiano di Psicologia dello Sport, 14(1), 33–41.

Horn, T. S., Lox, C. L., & Labrador, F. (1998). The self-fulfilling prophecy theory: When coaches’ expectations become reality. International Journal of Sport Psychology, 29(2), 173–188.

Smith, R. E., Smoll, F. L., & Curtis, B. (1978). Coach effectiveness training: A cognitive-behavioral approach to enhancing relationship skills in youth sport coaches. Journal of Sport Psychology, 1(1), 59–75.

Informazioni Consulenza

Informazioni Consulenza